Als Bio-Bauer brauche ich keine Blühstreifen, denn meine Felder sind Blühflächen!

Blühstreifen werden angelegt, weil die intensiv bewirtschafteten Ackerflächen frei von Unkraut gehalten werden. Auf diesen Felder wächst dann eine sogenannte Monokultur.

In früheren Zeiten, bevor Herbizide und Insektizide in der Landwirtschaft eingesetzt wurden, fand man noch viele Wildkräuter auf den bewirtschafteten Feldern. Mit dem aufkommen der moderen Landwirtschaft sind diese dann fast gänzlich verschwunden, nur wenige, die man als Problemunkräuter bezeichnet sind geblieben. Getreidefelder in denen schöner roter Klatschmohn und die blaue Kornblume zu finden waren, sah man nur noch selten. Erst mit der biologischen Landwirtschaft, in der das Unkraut nur mechanisch (mit dem Striegel zum Beispiel) bekämpft wird, sind solche Getreidefelder wieder zu finden. Die heutigen konventionell bewirtschafteten Ackerflächen sind Monokulturen und gleichen einer „Nektarwüste“, in denen Insekten keine Nahrung mehr finden. Diese fehlenden Insekten sorgen u.a. dafür, das Schädlinge zunehmen und sich ausbreiten können. Der konventionelle Landwirt setzt dabei Insektizide ein um die Schädlinge zu bekämpfen. Vögel und andere Tiere, die auf Insekten angewiesen sind finden in diesen Monokulturen immer weniger Nahrung.

Da heutzutage auch nur wenige Arten (Getreide, Mais, Raps, Kartoffeln, Zuckerrüben) angebaut werden, ist unsere Agrarlandschaft arm an Blühpflanzen für die Insektenwelt. Nur wenige unserer Kulturpflanzen, wie zum Beispiel Raps, Buchweizen und Senf sind für Bestäuber interessant. Die Blüte unserer Kulturpflanzen, die meisten davon Gräser (Getreide), findet nur in einem sehr kurzen Zeitraum statt. In der übrigen Zeit, besonders im zeitigen Frühjahr und im Spätsommer / Herbst, gibt es bei unseren gängigen Kulturpflanzen hingegen kein Blütenangebot mehr. Sind diese Felder verblüht, sieht es für die Bestäuber schlecht aus, denn Gräser (Getreide) sind für sie wertlos.

Um das etwas auzugleichen, werden heute Blühstreifen angelegt, das geschieht in der Regel erst im Mai. Diese sehen zwar schön aus und locken auch Insekten an, jedoch sind die Blühstreifen auch umstritten. Sie bieten nur einen begrenzten Zeitraum Nahrung an und werden dann oftmals nach der Ernte der Kulturpflanzen gemulcht und eingearbeitet. Somit bieten Blühstreifen nur in den Sommermonaten eine Nahrungsquelle für Insekten. Überwinternde Insekten wie zum Beispiel Raupen, Käfer und Wildbienen, um nur ein paar zu nennen, werden dann zerhäckselt. Sinnvoll und wichtig wäre es, die Blühstreifen über Winter stehen zu lassen, denn an den Pflanzen, auf dem Boden und an den hohlen Stängeln überwintern auch eine Vielzahl an Insekten. Das Nahrungsangebot ist außerdem durch die Pflanzenmischung begrenzt und die Blütenzusammenstellung auch nicht immer sinnvoll.

Bei mir als Biobauer findet im Getreide keine Unkrautbekämpfung statt, weder chemisch, da ich ja Bio-Bauer bin, noch mechanisch mit dem Striegel.

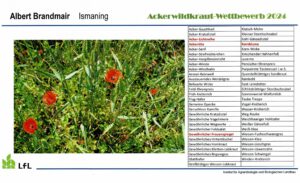

Im Jahr 2024 habe ich am Ackerwildkraut-Wettbewerb teilgenommen. Auf meinem Acker wurden 55 verschiedene Arten von Beikräutern gefunden, davon vier seltene, im Bestand bedrohte.

Bei mir gibt es schon ab Ende März blühende Pflanzen im Wintergetreide:

Für mich haben diese früh blühenden Pflanzen eine zweifache Aufgabe: Zum einem als Blühpflanzen für nahrungssuchende Insekten (z.B. Taubnesseln in zeitigem Frühjahr für Hummel-Königinnen) und zum anderen ist ihr Wurzelwachstum wichtig für den Boden und seine Lebewesen.

Die frühen Blühpflanzen sind Nahrung zum Beispiel für Florfliegen, sie parasitieren Schädlinge wie Blattläuse und Milben. Wenn die Florfliegen bereits im Frühjahr ein Nahrungsangebot vorfinden, können sie bereits früh eine Population aufbauen und dann das massenhafte Auftreten der Blattläuse im Sommer besser bekämpfen.

Wie bereits oben beschrieben sind vor allem im zeitigen Frühjahr die Taubnesseln sehr wichtig für die Hummelköniginnen. Anders als bei der Honigbiene, wo immer auch einige Arbeiterinnen den Winter überleben, sterben bei den Hummeln ausser der bereits begattenten Jungkönigin alle anderen Tiere im Herbst ab. Im zeitigen Frühjahr gehen die Königinnen auf die Suche nach einem Nistplatz, an dem sie ein neues Hummelvolk gründen können. Dazu werden Totholzhaufen, Steinspalten und Mauslöcher gründlich inspiziert, manchmal auch Vogelnester oder gar Hausisolierungen. Dabei zehren die Jungköniginnen zunächst noch von Nahrungsvorräten aus dem Vorjahr, den sie in ihrem Honigmagen eingelagert haben. Bald aber sind die Vorräte aufgebraucht und dann ist es wichtig, dass rechtzeitig und in ausreichendem Mass nektarspendende Blüten zur Verfügung stehen. Zur Entwicklung der Eierstöcke fressen die Königinnen aussserdem auch Blütenpollen. Die Hummelkönigin muss erst ein Nest anlegen und die jungen Arbeiterinnen versorgen, die ja neu geschlüpft erst versorgt werden müssen, so lange bis es genügend Arbeiterinnen gibt. Hummelköniginnen fliegen im zeitigen Frühjahr bereits ab 2oC und Hummelarbeiterinnen sind ab 6oC beobachtbar, da sie die zum fliegen notwendige Körpertemperatur durch Vibration der Brustmuskulatur erzeugen. Honigbienen fliegen erst ab einer Aussentemperatur von mindestens 8oC aus.

Diese kleinen, konkurrenzschwachen Frühblüher sehe ich nicht als Konkurrenten für mein Getreide, sie haben ihren Nährstoff- und Platzbedarf sehr früh, bevor das Getreide sein Hauptwachstum hat. Wenn das Getreide sein Hauptwachstum hat, haben diese Beikräuter bereits verblüht und sterben ab (= organische Biomasse = gut für Humusaufbau). Durch die Vielzahl an Beikräutern auf dem Acker, habe ich während der gesamten Vegetationszeit blühende Pflanzen auf meinem Acker.

Das Bodenleben steht im engen Austausch mit den Pflanzenwurzeln.

Das Bodenleben ernährt sich nicht nur von abgestorbener organischer Substanz, sondern auch von Wurzelausscheidungen, sogenannten Wurzelexudate. Durch diese frühblühenden Wildkräuter kann sich das Bodenleben bereits sehr früh ernähren und somit auch sehr früh vermehren, so dass zur Hauptwachstumszeit der Kulturpflanzen bereits ein reges Bodenleben zur Verfügung steht.

Das Beikraut hat aber auch eine bodenstabilisierende Aufgabe, zum Beispiel hat die Vogelmiere ein extrem grosses und feines Wurzelwerk, was den Boden vor Wind- und Wassererosion schützt. Wenn dann das Getreide sein Hauptwachstum hat, ist die Vogelmiere bereits abgestorben und behindert das Getreide nicht mehr.

Beim Getreide verwende ich auch gerne mal Untersaaten, wie Leindotter oder Weissklee, bei der Triticale oder beim Roggen verwende ich auch ein Luzerne-Klee-Gras als Untersaat, das bleibt dann bis zum nächsten Jahr als Ackerfutterbestand.

Bereits beim Mähdrusch blüht meistens der Weissklee schon. Somit haben einige Insekten bereits nach der Getreideernte wieder Nahrungspflanzen. Der Weissklee ist eine Leguminose, das heisst, dass er Stickstoff aus der Luft aufnehmen kann und mit Hilfe von Knöllchenbakterien im Boden speichern kann, der dann der nachfolgenden Kultur als Dünger zur Verfügung steht.

In meine Ackerfutterbestände säe ich immer eine Kräutermischung mit ein, die enthält unter anderem auch Spitzwegerich. Der Spitzwegerich hat eine tiefreichende Pfahlwurzel, dadurch übersteht er Trockenphasen besser. Der hohe Anteil an Mineralstoffen in den Kräuter kann das Futter der Wiederkäuer anreichern und es wurde bei Spitzwegerich nachgewiesen, dass seine Wurzelausscheidungen nach dem Umbruch die Auswaschung von Nitrat verringern.

Neueste Forschungen haben gezeigt, dass eine gewisse Beikrautflora einen positiven Einfluss auf einen Getreidebestand haben kann. Es erhöht sich dadurch nicht nur die Biodiversität, sondern auch die Qualität (z.B. höhere Proteingehalte) des Getreides. Welche Arten und in welcher Menge das genau sind, kann man aber zum jetztigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Ich denke, dass sich da in naher Zukunft noch viele interessante Vorteile ergeben werden.

Interessantes zu diesem Thema:

Bücherempfehlungen:

- Wolfgang Holzner, Johann Glauninger – Ackerunkräuter

- Dr. Heinrich Wagner – Die Lebensgemeinschaften der Pflanzen

- O. von Linstow – Bodenanzeigende Pflanzen

- Gerhard Grümmer – Die gegenseitige Beeinflussung höherer Pflanzen

Mit freundlicher Unterstützung durch:

- Dr. Stefan Meyer

- Valentina Breer – www.queenandco.de

Wildbienen in Deutschland – Unverzichtbare Bestäuber und faszinierende Vielfalt

Wildbienen sind essenzielle Bestäuber in unseren Ökosystemen und leisten einen unschätzbaren Beitrag zur Bestäubung von Wild- und Kulturpflanzen. In Deutschland gibt es etwa 600 verschiedene Wildbienenarten, die sich in Größe, Lebensweise und Nahrungsspezialisierung stark unterscheiden. Anders als die Honigbiene leben die meisten Wildbienen solitär, also nicht in großen Völkern, sondern einzeln.

Der Unterschied zwischen Honigbienen und Wildbienen

Während Honigbienen in Staaten mit zehntausenden Individuen leben und Honig produzieren, sind die meisten Wildbienen Einzelgänger. Sie bauen ihre Nester in Totholz, in Schneckenhäusern oder in Mauerspalten. Etwa zwei Drittel aller Wildbienenarten nisten jedoch im Boden, oft in sandigen oder lehmigen Böden, in selbstgegrabenen Hohlräumen.

Zu den Wildbienen gehören übrigens auch Hummeln, die in kleinen Völkern von wenigen hundert Individuen leben. Sie sind besonders widerstandsfähige Bestäuber, die auch bei kühlem Wetter aktiv sind.

Sind Wildbienen, Honigbienen, Wespen und Hornissen gefährlich?

Nein! Wildbienen sind absolut friedlich und stechen nur in extremen Notfällen. Da sie keine Staaten verteidigen müssen wie Honigbienen oder Wespen, haben sie keinen Grund, aggressiv zu sein.

Doch auch Honigbienen, Wespen und Hornissen sind in der Regel ungefährlich, solange man sie nicht provoziert. Hornissen sind oft zu Unrecht gefürchtet – ihr Gift ist nicht gefährlicher als das von Wespen oder Honigbienen, und sie meiden Menschen meist von selbst. Wespen werden nur dann lästig, wenn es um süße oder eiweißreiche Nahrungsmittel geht, was vor allem im Spätsommer der Fall ist. Ihre Rolle als Schädlingsbekämpfer und Bestäuber wird dabei oft übersehen.

Der begrenzte Flugradius von Wildbienen

Im Gegensatz zu Honigbienen, die mehrere Kilometer weit fliegen können, haben die meisten Wildbienen nur einen geringen Flugradius von 100 bis 500 Metern, manche Arten fliegen sogar nur 50 Meter weit. Das bedeutet: Nahrungspflanzen müssen sich in der unmittelbaren Nähe der Nistplätze befinden, sonst können Wildbienen nicht überleben. Ein naturnaher Garten mit geeigneten Blüten in direkter Umgebung ist also entscheidend für ihren Schutz.

Polylektische vs. oligolektische Wildbienen

Ein wichtiger Unterschied zwischen Wildbienenarten liegt in ihrer Nahrungswahl:

- Polylektische Wildbienen sammeln Pollen von einer Vielzahl verschiedener Pflanzenfamilien. Ein Beispiel ist die Gehörnte Mauerbiene (Osmia cornuta), die früh im Jahr aktiv ist und Obstbäume bestäubt.

- Oligolektische Wildbienen hingegen sind auf wenige oder sogar nur eine bestimmte Pflanzenfamilie spezialisiert. Ein Beispiel ist die Mohn-Mauerbiene (Hoplitis papaveris), die für den Nestbau rote Mohnblütenblätter verwendet und deren Larven sich ausschließlich von Mohnpollen ernähren.

Besondere Wildbienenarten in Deutschland

Deutschland beheimatet viele außergewöhnliche Wildbienenarten mit faszinierenden Lebensweisen:

- Schneckenhaus-Mauerbiene (Osmia bicolor): Sie nutzt leere Schneckenhäuser als Nistplatz und tarnt diese mit Pflanzenteilen.

- Mohn-Mauerbiene (Hoplitis papaveris): Sie kleidet ihr Nest mit den Blütenblättern des Klatschmohns aus.

- Natternkopf-Mauerbiene (Hoplitis adunca): Diese Wildbiene ist hochspezialisiert auf den Gewöhnlichen Natternkopf (Echium vulgare). Ihre Larven ernähren sich ausschließlich von dessen Pollen, weshalb sie in Landschaften mit vielen Natternkopf-Blüten besonders häufig vorkommt.

Warum die meisten Wildbienenhotels ungeeignet sind

Viele handelsübliche „Insektenhotels“ sehen zwar hübsch aus, sind aber für Wildbienen völlig ungeeignet – und manchmal sogar schädlich. Finger weg von Nisthilfen mit Tannenzapfen, Holzwolle oder grobem Rindenmulch! Diese Materialien bieten Wildbienen keinen Nutzen, sondern werden höchstens von Ohrwürmern oder Spinnen besiedelt.

Ein gutes Wildbienenhotel sollte:

- Röhrchen oder gebohrte Löcher mit glatten Innenwänden (z. B. Bambus, Schilf oder Hartholz) haben

- Verschiedene Lochdurchmesser (2–9 mm) bieten, um unterschiedliche Arten anzusprechen

- Wettergeschützt angebracht werden, am besten sonnig und trocken

Schlechte Wildbienenhotels haben:

- Tannenzapfen, Holzwolle oder Rinde – sie sind nutzlos für Wildbienen

- Zu kurze Röhrchen oder zu große Löcher, sodass Parasiten leichter eindringen können

- Billige, splitternde Materialien, an denen sich die Bienen verletzen können

Wie kann man Wildbienen unterstützen?

Aufgrund von Lebensraumverlust, Pestiziden und Nahrungsmangel sind viele Wildbienenarten bedroht. Doch jeder kann helfen:

-

1. Blühflächen schaffen: Wildbienen benötigen heimische Wildpflanzen wie Natternkopf, Glockenblumen oder Mohn – und das in direkter Nähe zu ihren Nistplätzen.

- Für Bodenbrüter: Sandige oder lehmige, offene Bodenstellen im Garten belassen.

- Für Mauerbienen & Co.: Nisthilfen mit gebohrten Hartholzblöcken oder Schilfröhrchen.

- Für Spezialisten: Totholz oder Schneckenhäuser liegen lassen.

2. Unterschlupfmöglichkeiten bieten:

3. Gärten naturnah gestalten: Weniger Rasen, keine Pestizide, dafür Wildblumen und Hecken.

4. Auf ungeeignete „Insektenhotels“ verzichten: Lieber selbst eine artgerechte Nisthilfe bauen oder hochwertige, geprüfte Modelle kaufen.

Wildbienen sind faszinierende und oft übersehene Helden der Natur. Ihr Schutz ist nicht nur für die Biodiversität, sondern auch für die Landwirtschaft und unsere Nahrungsmittelproduktion von großer Bedeutung. Mit einfachen Maßnahmen kann jeder einen Beitrag dazu leisten, dass diese wertvollen Bestäuber eine Zukunft haben.